ヒトが感じる味は、甘味・塩味・酸味・苦味・うま味の5つに分けることができます。

生まれたての子どもは味覚が最も敏感でシンプル。人間が生きるために必要な栄養素である、甘味(エネルギー)・塩味(ミネラル)・うま味(たんぱく質)といったものが摂れる味を「おいしい」と感じ、体に危険を及ぼしかねない酸味や苦味は「まずい」と感じます。子どもが嫌いな食べ物の中に、苦い、酸っぱいが多いのは、生存本能からきているのです。

とけいじ 千絵

フードアナリスト/食育スペシャリスト

企業や飲食店の商品開発、コンサルティング業務の傍ら、「味覚」と「食育」を主軸に、研修やセミナーなどを開催。特に離乳期・幼児期からの味覚を育てることを目的としたオンライン講座が人気を博す。現在は、企業研修、給食監修をはじめ、各種メディアでご活躍中。

味覚の発達は生まれた時にはもう始まっているので、小さい頃からさまざまな「素材の味」をインプットしておきましょう。

そして、おいしさを感じる感覚は、繰り返し学習をして育てていくことが大切です。

色々なものをおいしいと感じられるようになると、さまざまなものが食べられて食事が楽しくなるのはもちろん、栄養がまんべんなく取れるようになります。「苦手そうだから」とあきらめずに調理を工夫しながらインプットを増やし、素材の味に徐々に慣れてもらうことがおいしさの学習につながります。

また味覚は「個性」なので、大きくなってから好みが変わることもありますし、食べ物との楽しい思い出や経験が増えて食べられるようになることもあります。子どもが大きくなってからでも遅すぎることはないので、年齢に関係なくいろいろな食経験をさせてあげてください。

味覚を広げるためには、インプットを増やし素材の味になれること、と、解説しました。

その方法の1つとしておすすめなのがスパイス。スパイスを取り入れるとどのようなことが期待できるのか解説します!

- ①素材の味を引き立て、減塩に繋がる

- 子どもの味覚を育てるうえで、とくに意識してほしいのが薄味。塩分の多いものを食べ続けると、五味を認識できず、「素材の味」を感じることが難しくなります。減塩でも満足するためには、スパイスの出番です!

スパイスにはたくさんのバリエーションがあり、素材本来の味を引き立てるのにぴったり。子どもの年齢にあわせて上手に選べば、小さいうちからでも取り入れることができます。

- ②だしとの相性が抜群

- 大人になったときに健康的な食生活を送るためのポイントのひとつが、小さな頃から和食で使う「だしのおいしさ」を刷り込むこと。

薄味で満足させることもできます。

しかし、毎日同じだしでは味のバリエーションに乏しくなってしまいます。そんな時も、スパイスが活躍してくれます。

なかでもクミンは、肉や魚、野菜とのなじみがよく、だしとの相性も抜群!普段の料理にちょい足ししやすい、万能なスパイスです。

- ③スパイスで、様々な風味と味を経験できる

- スパイスの種類は豊富で、例えばターメリックは根菜のような土臭さが、オレガノやタイムは少し大人の苦みを感じることがあります。

こうした色々なスパイスを使用することで、幅広い風味と味を経験することができます。

- ④苦手食材を食べやすくし、食が進む

- 3~5歳くらいになると、好き嫌いが増える子どもが多くなります。この時期は、苦手な食材に対しても、馴染みのある味付けで食事を楽しく、少しでも興味を持ってもらうことが大切です。ガーリックやジンジャーは、食卓によく登場する王道スパイスであるだけでなく、使用することで子どもの食が進むので、子どもの「もっと食べたい!」を引き出すのにも一役買ってくれます。

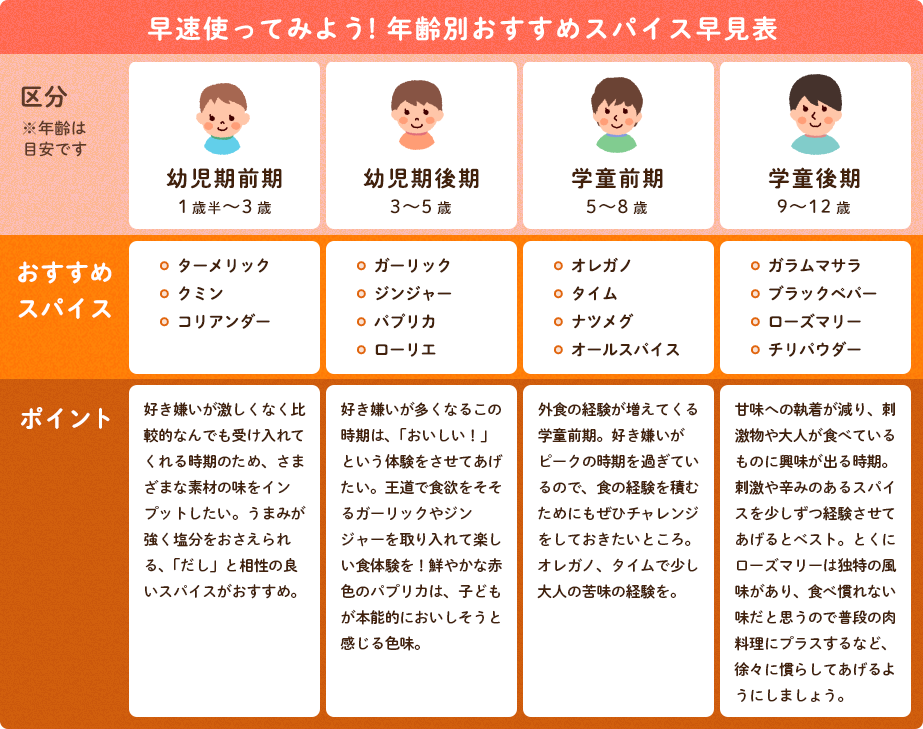

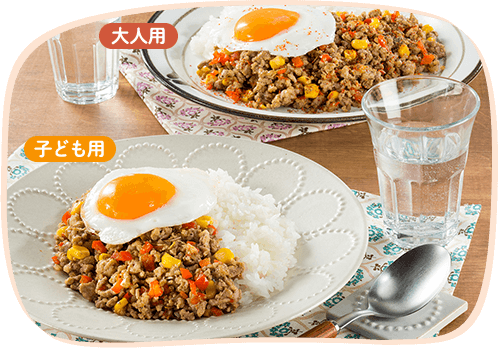

このように、1歳半以降のなるべく小さな頃からスパイスを含めて幅広い素材の味をインプットすることで、子どもの味覚を広げることができます。料理をつくる大人もレパートリーの幅が広がるので、楽しみながら子どもの味覚を広げるサポートができるといいですね。

※子どもの味覚や成長には個人差があります。あくまで目安としてお考えください。

※子どもの味覚や成長には個人差があります。あくまで目安としてお考えください。

プライバシーポリシー

プライバシーポリシー